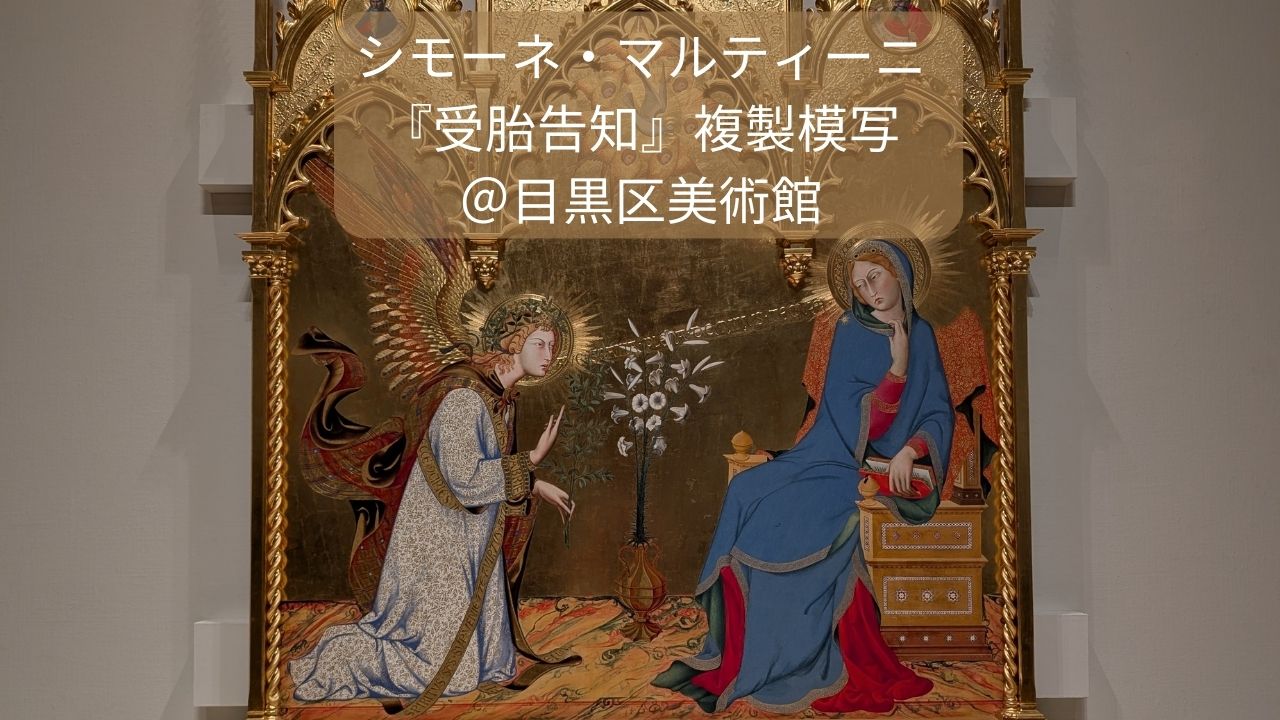

ウフィッツィ美術館の人気作品の一つにシモーネ・マルティーニの『受胎告知』があります。中世の美しい板絵で、黄金の背景と壮麗な額が印象的です。

なんとその複製模写が目黒美術館で展示されていると知り見に行ってきました!

『受胎告知』について

この作品はシエナの大聖堂のために制作されました。豪華な仕様は当時から大変重要であったことを物語ります。

制作者はシモーネ・マルティーニと義理の弟リッポ・メンミ。中央の受胎告知の部分をマルティーニ、両脇の聖人たちをメンミが手掛けたと考えられています。

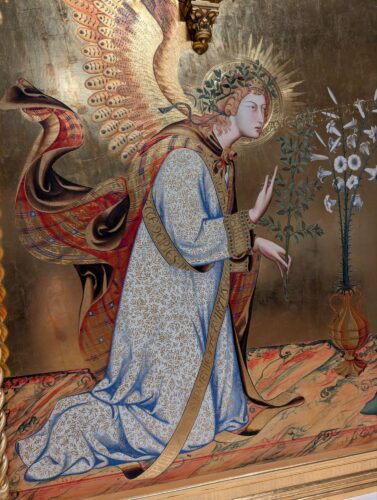

この作品の魅力はなんといってもその壮麗さ。衣服などの細部もとても細かく描かれています。特に左の大天使ガブリエルの衣装は本当に細かい質感まででています。

そして聖母マリアも必見です。マリアの衣装に使用されているのはラピスラズリ。アフガニスタンでしか取れない貴重な貴石です。当時は父なる神とキリスト、聖母マリアを描く時のみ使用が許された色でした。

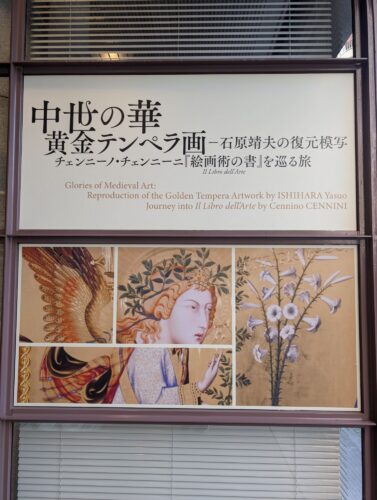

複製模写を見て新たな発見!制作過程も展示されています

目黒区美術館で展示されていたのは石原靖夫先生が制作された複製模写です。イタリアに留学中にテンペラ画を学ばれ、6年の歳月をかけて制作されたそうです。80歳を超えた今でも意欲的に制作されていて、テンペラで描いた風景画も展示されていました。

制作される際に参考にされているのがチェンニーノ・チェンニーニの『絵画術の書』、600年前に書かれた絵の教科書で和訳は石原先生によるものです。今回展示の『受胎告知』もこれに従って制作されています。展覧会では制作過程を写真と映像で見ることができます。フィレンツェで中世の板絵の制作についても勉強しましたが、机上で学ぶのと実際の作業を見るのは大違い!こんなに細かいたくさんの作業を経て制作されたと思うと心から感動します。ただ作品を見るだけではわからない作業の細かさを見せてくださった石原先生、そして展覧会を開催した目黒区美術館に感謝です。

少し自分の備忘録的に書きますが、

- 金地の下には膠と赤土のボーロが塗られている

- 金箔をその上から貼って装飾の赤地は削りながら出す

- 肌はまず下地に緑を塗る

といった制作過程を見ることができます。

そして複写を見て気づいたことがたくさんありました。

聖母マリアの表情とマントの裏地

まずマリア様って眉間にこんなにしわを寄せてたんだ!ということ(笑)。不機嫌そうな顔なのはわかっていましたが、今回眉間のしわがよーく見えました。この不機嫌そうな顔にもちゃんと意味があって、こちらで解説しています。

マントの表地は高貴さを表すウルトラマリン(ラピスラズリ)ですが、裏地は当時の慣習に従ってグリーンで描かれていましたが、色合いもとても綺麗でした。

大天使ガブリエルの翼と衣装

まずは翼がとても細かいこと!まるで本物の羽毛のような質感でした。そしてガブリエルの衣装です。袖口と合わせ身頃に書かれた文字も鮮明でしっかり読むことができました。制作で使用したものの展示の中には、描かれた文字や聖書の受胎告知のシーンをイタリア語で書き写したものもありました。口から出ている文字(恵まれた方よ、神はあなたたとともにおられます)は目立ちますが、衣装に描かれた文字もぜひ見てほしいなと思います。

そのほかにも精霊であるハトを取り巻く天使たちの顔が鮮明で個性がよくわかりました。

オリジナルは修復を経ているとは言えどうしても経年による劣化があります。当初作られた状態に近い形で見ることによって見えてくる部分が大きかったです。

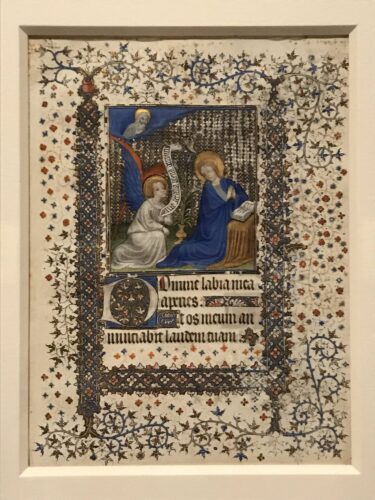

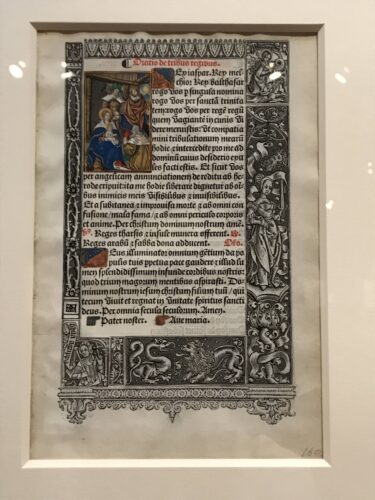

中世の小さな宝石 写本を支えた羊皮紙

最後の章は写本と羊皮紙の展示でした。写本は中世時代の聖書や時祷書というお祈りのために作られたものが多いです。装飾がとても美しいのが特徴。扉のページには挿絵、頭文字も装飾されており、動植物の模様が入っていることもあります。

西洋の昔の紙はほとんど羊皮紙と言って羊の皮を薄くなめしたものが使われました。羊一匹からA4用紙約4枚程度。当時どれほど紙が貴重なものだったかがわかります。従ってとても小さな文字で書かれています。米1粒に5〜6文字程度が入るそうです。

昨年国立西洋美術館で特別展が開催され、写本についての認知度が多少高まったと思います。今回の展示では写本に加え、実際に羊をなめしたものや、写本制作に使用された書写台が展示されていました。羊皮紙と書写台の展示を見て、当時1冊の本を作るのがどれほど大変だったか、そして1冊の本がどれほど価値があったか、ということを身に染みて感じることができました。

羊皮紙についてもっと詳細を知りたい方はこちらの記事がとてもわかりやすいです。

『ハリー・ポッター』にも登場する“羊皮紙”、現実で作ると「めちゃ割高」だった! https://gendai.media/articles/-/83695?page=5

東京でマルティーニの『受胎告知』が見れる貴重な展覧会です。制作された当時に思いを馳せて鑑賞してみてはいかがでしょうか?

コメント